发布日期:2025-07-19 21:09 点击次数:195

在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,深度长文,希望您能够认真看完,感谢您的支持!

在地球漫长的历史上,出现过各种各样的生物,有两栖生物、有陆地生物、有海洋生物和微生物等等,在不同的时期,地球上曾经出现了不同的霸主,恐龙就是地球上一代的霸主,它作为地球历史上最独特和神秘的物种之一,其发展历程跨越了1.5亿年左右,根据科学家的研究我们能够知道,恐龙起源于大约2.4亿年前的三叠纪晚期,最早的恐龙祖先属于初龙类,体型比较小,类似现在的犬类,早期的恐龙演化特征包括后肢逐渐增长,前肢缩短,形成了直立行走的姿态,这一结构优化了移动的效率,使得它们能够适应广泛的陆地环境,后来进入侏罗纪时期,恐龙引来了黄金时期。

随着盘古大陆进一步的分裂,各个大陆板块的气候和环境催生了恐龙物种的爆发性增长,这一时期的恐龙不仅仅体型庞大,更是发展出了极高的生态多样性,比如说腕龙(体长可达30米,以颈部支撑巨大头颅取食高树植被)、剑龙(背部覆盖骨板,尾部带有尖刺防御肉食者)、板龙(早期巨型植食性恐龙)等,成为陆地植被的主要消费者,其庞大的体型与独特的生理结构反映了对资源竞争的适应。异特龙、角鼻龙等兽脚类恐龙发展出锋利的锯齿状牙齿和强大的咬合力,形成顶级捕食者。其中,异特龙的社会化狩猎行为可能通过群体协作提升捕猎效率,暗示恐龙已具备一定的社会性。

侏罗纪中晚期,恐龙演化出关键分支——鸟类祖先。始祖鸟作为过渡物种,兼具恐龙特征(如骨质牙齿和长尾)与鸟类特征(羽毛和翅膀),其化石发现证实了恐龙与鸟类之间的演化关联。小型兽脚类恐龙如恐爪龙,逐渐发展出更复杂的羽毛结构和飞行能力,为现代鸟类的起源奠定基础。后来到了白垩纪时期,是恐龙演化史的顶峰期,这个时期出现了巨型肉食恐龙霸主,比如说霸王龙,体长大约12米,体重超过7吨,拥有惊人的咬合力和锯齿状牙齿,成为北美洲的顶级掠食者,其生态位统治力无敌,三角龙、甲龙等,通过骨骼装甲和武器化结构应对肉食者的威胁。当时的恐龙在地球上没有天敌,成为了地球上非常强大的霸主。

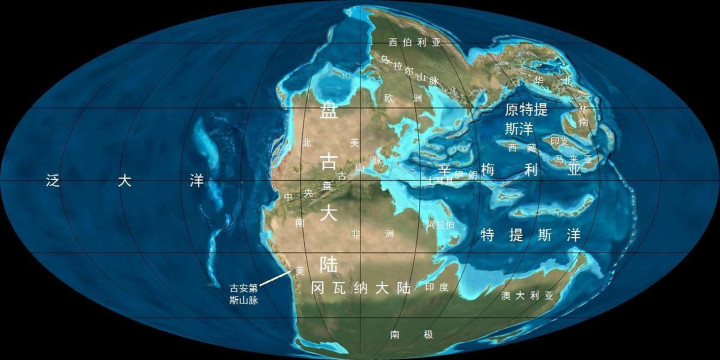

不过科学家认为,恐龙的崛起,和一场大雨有关系,研究表明,在2.3亿年前的三叠纪,地球表明几乎所有的陆地都聚集在一起,形成了一个超级大陆,被称为是盘古大陆,在那个时期,由于来自海洋中的潮湿空气无法有效的深入到陆地深处,因此在盘古大陆内部的大片区域就很是干旱,并且形成了一种红色的砂石,从上个世纪开始,科学家就陆续发现,在现代地球各大洲沿海区域的三叠纪地层中,广泛存在着包含这种红色砂石的沉积岩,科学家通过这个证据推测,这些现象应该是一次大规模、长时间的全球性降雨过程造成的,在这个过程中,大量的降雨将原本只存在于陆地内部的红色砂石冲刷到了沿海地区。

之后科学家通过地质记录、古生物化石记录、地球化学数据等方面进行了更加深入的研究,最终确定了这次全球性降雨过程的存在,并且通过放射性碳定年法,推算出了这场大雨绵延了200万年的时间,相信很多人看到这里,都会觉得不可思议,不过这并不是说地球上所有的地区都在下雨,而是在这200万年的时间内,全球范围内的天气普遍以下雨为主,对于地球上大部分的区域来说,即使有时候会出现晴天,也会很快被雨天所代替,这次全球性的降雨被称为是“卡尼期洪积事件”,科学家认为,火山活动是导致这次事件的关键因素,大规模的火山喷发会释放出大量的二氧化碳、火山灰、水蒸气等物质,火山灰能够遮挡太阳光,导致地球表面的温度下降。

形成了火山冬天,而大量的水蒸气、二氧化碳等温室气体会使得大气层升温,形成温室效应,这两种看似矛盾的效应在卡尼期相互交织,导致全球气候异常,而且海平面变化和卡尼期洪积事件也有一定的关系,当时由于全球气候变暖和温室气体排放等因素,极低冰川融化,海水温度上升,导致海平面慢慢上升,上升的海平面使得海岸线向陆地推进,沿海地区的低洼地带被海洋淹没,为洪水的发生提供了条件,这次事件引发了降水模式的明显改变,在事件发生之前,三叠纪晚期整体气候炎热干旱,降水非常稀少,不过随着火山活动带来的影响,全球气候变暖,水循环加快,蒸发量大幅增加,大气中的水汽含量快速上升。

这使得原本干燥的地区开始频繁的降水,植被开始生长,生态环境得以改善,不过在一些地区,过度降水也导致了洪水泛滥,破坏了原有的生态系统,海洋方面,海平面上升改变了海洋环流系统,影响了海洋生物的生存环境,在卡西尼洪积事件当中,陆地生物群落遭受到了巨大的影响,当时的盘古大陆开始裂解,但是各大板块依然相距较近,很多地区原本的干旱气候因为暴雨而变得湿润,湿润的环境为一些水生生物和依赖水源的生物提供了生存条件,比如说两栖生物和一些水生昆虫数量得以增加,在卡尼期洪积事件中,大量陆生和海洋生物被淘汰,包括一些占据生态主导地位的物种,如部分早期爬行动物群体。

这些“前任霸主”的消亡为恐龙腾出了生态空间,减少了竞争压力。中国地质大学宋海军教授的团队研究表明,火山喷发带来的温室效应与降雨增加的双重打击,使得生态系统中的食物链和栖息地发生剧烈重构。恐龙作为适应性较强的生物群体,在这种环境动荡中获得了生存优势。降雨导致洪水和海平面上升塑造了新的地形地貌,形成了广阔的沼泽和潜水湖区,这些环境正好适合恐龙的生存和繁衍,在卡尼期洪积事件后的生态重构当中,恐龙的快速崛起填补了灭绝事件留下的生态位的空缺,宋海军教授团队的研究表明,恐龙早在事件发生前约2000万年已出现,但长期处于边缘地位。

大灭绝事件扫清了其竞争障碍,而湿润气候带来的资源红利则加速了恐龙的分化与多样化。从草食性恐龙到肉食性恐龙,不同分支在适应新环境的过程中演化出各具特色的生存策略,形成了更加复杂的生态系统。这个时期还见证了第一批现代类型生物的出现,比如说海龟、鳄鱼、蜥蜴等等,恐龙作为当时的顶级捕猎者,和其它新的物种共同构建了更加稳定的生态网络环境,有很多科学家认为,卡尼期洪积事件不仅改变了外部环境,也可能推动了恐龙内部的生理与行为进化。湿润气候带来的高湿度与温度可能促进了恐龙代谢效率的提升,使其更适应活跃的生存模式。此外,植物多样性增加促使草食恐龙发展出更高效的消化系统,而肉食恐龙则通过狩猎策略的优化来应对资源竞争。

这次事件以后,恐龙快速的崛起,成为地球上的霸主,统治了地球长达1.6亿年的时间,从地球生命历史的角度来看,卡尼期洪积事件是生物演化的重要转折点,它通过洗牌机制淘汰旧物种,为新的物种崛起开辟了新的道路,虽然说恐龙在地球上统治了1.6亿年的时间,但是在6500万年前,因为小行星的撞击灭绝了,这是目前科学界比较认可的说法,1980年,诺贝尔物理学奖得主路易斯·阿尔瓦雷茨团队发现,全球白垩纪-古近纪地层中的铱元素含量异常升高,而铱在地壳中稀少,却常见于小行星。这一发现指向了外星撞击的可能。1991年,墨西哥尤卡坦半岛的希克苏鲁伯陨石坑被发现,直径约180公里,形成时间与恐龙灭绝时间吻合。

撞击模拟显示,这颗直径约10公里的小行星释放的能量相当于数十亿枚核弹,引发巨大火球、地震、海啸,并导致大量尘埃遮蔽阳光,使全球气温骤降,光合作用中断。这一理论被称为“K-T灭绝事件”(白垩纪-第三纪交界事件),因证据确凿成为主流观点。除了小行星撞击之外,火山活动也是被认为关键因素之一,火山爆发以后,喷发了数百万年,形成了厚达数千公里的玄武岩层,大量的火山气体导致全球气候快速变化,初期温度效应引发了极端的高温,随后火山遮蔽阳光导致核冬天,这些综合因素导致了恐龙的灭绝,每一次的生物灭绝,都是对其他生物的机遇。卡尼期洪积事件的研究不仅深化了对恐龙崛起机制的理解,也为人类提供了重要的环境启示。

这一事件表明,地球生态系统的脆弱性远超人类想象,极端气候与地质活动可在短时间内颠覆生物演化的轨迹。恐龙的霸主地位虽持续亿年,但最终亦难逃灭绝命运,印证了生物在自然力量面前的渺小。恐龙灭绝以后,原本被恐龙压制的物种获得了更多的生存空间,比如说小型的哺乳动物,在恐龙灭绝以后快速的发展,占据了不同的生态位,慢慢成为了陆地生态系统的新主导者,灭绝事件打破了原有生物演化的稳定节奏,幸存的物种面临新的环境和压力,演化速度也会加快,它们通过基因突变、自然选择等方式,慢慢适应了地球的环境,形成了不同的生态系统。人类就是在恐龙灭绝以后才开始慢慢诞生的。

在地球漫长的历史岁月当中,一共经历了五次生物大灭绝事件,每一次生物大灭绝都是对生命的一种选择,人类能够在第五次生物大灭绝当中崛起,也是一件非常困难的事情,目前人类已经依靠科技的力量,占到了地球食物链的顶端,这说明人类科技发展的速度还是非常快的,小编认为,只要人类能够坚持不懈的努力下去,人类一定能够解开宇宙中更多的奥秘,小编希望这一天能够早日到来,对此,大家有什么想说的呢吗?

Powered by yabo application @2013-2022 RSS地图 HTML地图